今日、SOMPO美術館でアジア唯一のゴッホ「ひまわり」シリーズ『花瓶の中の十四本のひまわり』を鑑賞してきた。けれど、思いがけず別のアーティスト、石神雄介の夜空に関する作品に出会い、幼い頃のいくつかの記憶がよみがえってきた。

ひとつは、子どもの頃に参加したサマーキャンプでのこと。ある日、私たちのグループは山の上の学校に泊まることになった。その夜はかすかな虫の声だけが聞こえ、不思議なほど静かだった。学校側には風も雲もなかったのに、遠くの空では稲妻が次々と光っていた。まるで早送りボタンを押したかのように、稲妻は瞬時に蜘蛛の巣のように広がり、銀白色の複雑な線が交差して、一瞬で遠くの空を覆い尽くした。数秒後には轟音が響いてくるはずなのに、それは決してあの遠い夜空からは届いてこなかった。

こうして、稲妻はサイレント映画のように、遠くの夜空で繰り返し閃き、交わり、そして消えていった。私が深い眠りに落ちるまで。

もうひとつは、幼い頃に兄と南投で過ごした時のこと。夜、父の猟師の友人たちとムササビ狩りに出かけた。山の奥深くへ入ると、真っ暗闇で何も見えなくなり、猟師たちはもう子どもを連れて行けなくなった。そこで猟師のおじさんは、「ここで待っていなさい。狩りが終わったら戻ってくるから」と言った。

私たち二人の子どもは、こうして山の奥の森の中に取り残された。本当に無謀なことだったけれど、人工的な光が一切ない場所だったのに、なぜか怖いとは思わなかった。最初は笑いながらおしゃべりをしていたけれど、しばらくすると兄も私も静かになり、夜の森がゆっくりと変化していくのを見つめていた。

すると、周りが徐々に明るくなってきた。私たちは何千という蛍に囲まれていたのだ。まるで銀河の中にいるかのように、きらめく星の群れが私たちのそばに降りてきた。大気による散乱がなくても、それらの星は呼吸するように明滅し、恒星のように生命力を放っていた。その光景は心に深く刻まれ、一生忘れられない景色となった。

東京都現代美術館の坂本龍一展にこんな一節があった。

子どもの頃のある特定の午後を、あなたは何度思い出すだろうか。あなたの人生の一部となった、かけがえのない午後を。それがなければ、自分の人生を想像することさえできないような午後を。

この二つの体験は、確かに私を形作っている。大人になった数十年の間、時折この夜の情景を思い出す。それは私が人として存在するための礎なのだ。だからこそ、私は夜空にまつわる様々な芸術作品に惹かれるのかもしれない。例えばEmilíana Torriniの曲「Nightfall」を聴くと、人は広大な星空の中の一つの流れ星のようなもので、星空を横切る時に誰かと出会うことは、得難い縁だと感じる。

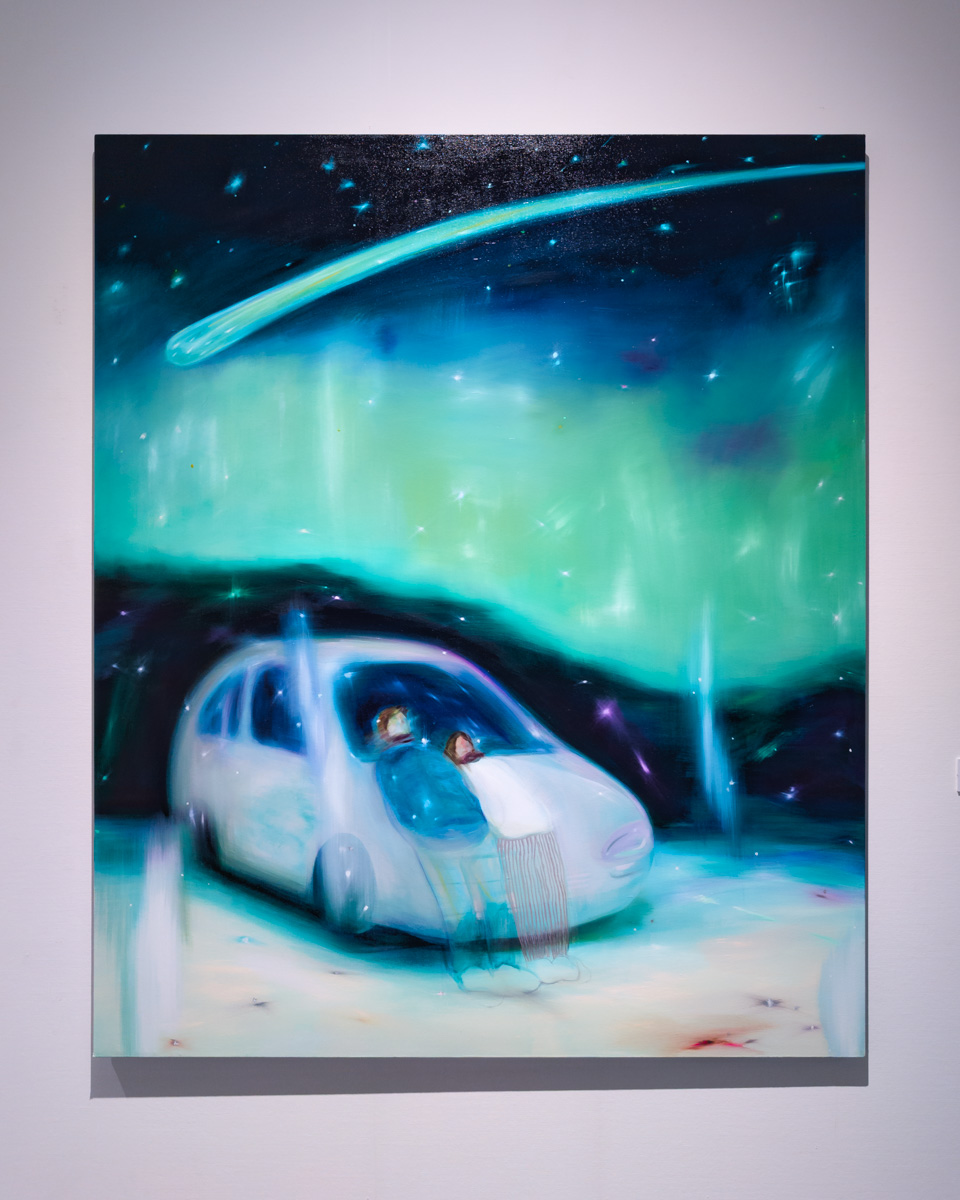

だから、この絵画『星を見た日』(The day we saw the stars)を目にした時も、同じように夜空、流星、そして夢のように透明な質感を持つ人物に引き込まれた。

この絵を見つめていると、心の中に「Nightfall」が響いてくる。歌詞に描かれているように、命はただ一瞬の輝きに過ぎない。流れ星が夜空を横切るように、夕暮れ時の光と影に優しく支えられながら飛び、この短くも美しい淡いブルーの夜空を駆け抜けていく。

もし夜空で千載一遇の出会いがあったなら、頷いて微笑み、会釈を交わそう。